"Un chiste judío

propone que los antiguos israelitas marcharon de Egipto a Canaán por la

tartamudez de Moisés. Dios le ordenó: 'Lleva mi pueblo a la Tierra

Prometida, la tierra que mana leche y miel; llévalo a Canadá'""La

palabra 'Phalistina' no tuvo suerte. A ese territorio –que adquirió

relevancia extraordinaria por la Biblia, base del cristianismo y luego

del Corán– los judíos lo siguieron llamando 'Eretz Israel' (tierra de

Israel) y los cristianos 'Tierra Santa', y después los árabes lo

bautizaron 'Siria Meridional'""Los

nacionalismos judío y árabe nacieron casi al mismo tiempo. El judío a

fines del siglo XIX y el árabe a principios de XX. Este último floreció

en Siria, a cargo de pensadores y activistas cristianos que recibieron

influencias europeas""El

flamante Estado de Israel no tenía armas –¿quién las vendería a un

cadáver?– y debió enfrentar a siete ejércitos enemigos con las uñas y

los dientes. Fue una lucha desesperada""Como

consecuencia de esa guerra desigual –iniciada por los árabes–,

aparecieron los refugiados. Refugiados árabes y refugiados judíos. Estos

últimos eran los ochocientos mil judíos expulsados de casi todos los

países árabes en venganza por la derrota"

No es fácil reducir una historia larga a un artículo corto. Lo intentaré.

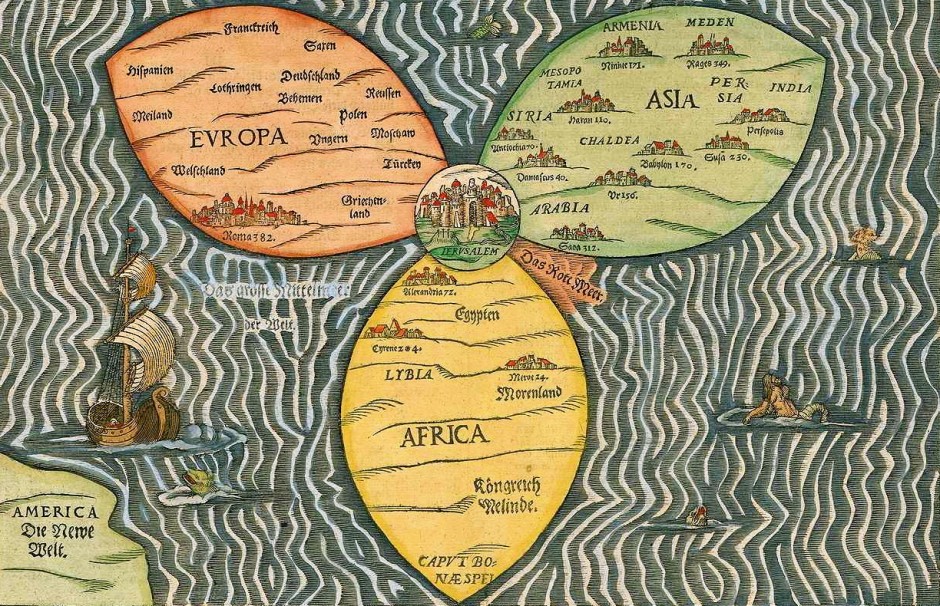

El pequeño espacio que se disputan árabes y judíos se encuentra ubicado en un conflictivo lugar.

Las crónicas más viejas documentan pulseadas entre Egipto al sur y

Mesopotamia al norte. Luego vinieron las sangrientas conquistas asirias,

babilonias, persas, griegas, romanas, árabes, cristianas, turcas e

inglesas, hasta llegar al día de hoy, en que se eterniza la

confrontación entre pueblos arraigados a esa tierra que, para respaldar

sus derechos, se basan en sus propias narrativas.

Un chiste judío propone que los antiguos israelitas marcharon de

Egipto a Canaán por la tartamudez de Moisés. Dios le ordenó: “Lleva mi

pueblo a la Tierra Prometida, la tierra que mana leche y miel; llévalo a

Canadá”, y Moisés repitió a sus columnas con gran esfuerzo: “¡Vamos a

Can… can… na… án!”. Y allí los encajó.

El vocablo Palestina no existía. No es mencionado ni una vez en la Biblia ni en ningún otro documento de la antigüedad.

Los israelitas consiguieron unificar a las diversas tribus y pueblos que habitaban entre el río Jordán y el Mediterráneo. David, mil años antes de la era cristiana –había nacido en la aldea de Belén (Beth-léjem,

en hebreo, “casa del pan”)–, convirtió en su capital el vecino y

estratégico caserío jebuseo, ubicado a pocos kilómetros al norte; le

impuso el nombre de Jerusalén (en hebreo, “ciudad de la paz”). Su hijo Salomón construyó allí el Templo.

Después se produjo una escisión entre los habitantes del norte y el sur

del pequeño país. El norte se llamó Reino de Israel y el sur, Reino de

Judá. Los asirios conquistaron y destruyeron el reino del norte. Siglos

después los babilonios hicieron lo mismo con el del sur. Unas siete

décadas más tarde el emperador Ciro, de Persia, auspició el regreso a

Jerusalén de los exiliados de Judá, quienes ya habían empezado a

cantarle salmos de exquisita inspiración:

(Tierra de Israel), que duró hasta la conquista romana. Los emperadores

Vespasiano y Tito tuvieron que poner el pecho para frenar las

sublevaciones judías y arrasaron Jerusalén, el Templo y varias

fortalezas. Pero la resurrección de Judea era un problema que no

lograban impedir. No olvidemos que un agravio adicional a Jesús –herido

con infinita crueldad y aparentemente derrotado– fue instalar sobre la

cruz una sigla elocuente: INRI (Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos). ¡Vaya rey!, se burlaron los romanos mientras disputaban sus despojos.

¿Y Palestina?

Todavía nada, inexistente.

Un siglo y medio después de Cristo se produjo otra importante

sublevación. Jerusalén estaba en ruinas, el templo arrasado, las

fortalezas de Herodion y Masada hechas añicos. Un guerrero llamado Bar Kojbá

reinició la lucha, enloqueció a varias legiones romanas y consiguió una

relativa independencia. Los romanos tuvieron que mandar la

desproporcionada cifra de ochenta mil hombres, al mando del famoso

general Julio Severo. Cuando consiguieron penetrar en la última

fortaleza de Bar Kojba, tras un prolongado sitio, lo encontraron muerto,

pero enrollado por una serpiente. El oficial romano exclamó: “Si no lo

hubiese matado un dios, ningún hombre lo habría conseguido”. Adriano era

el emperador de turno. En su libro Memorias de Adriano,

Marguerite Yourcenar dedica muchas páginas a ese levantamiento. El

emperador lucubró cómo poner fin a las reivindicaciones de los judíos

por su querida Judea y su venerada Jerusalén. Primero les prohibió

visitar Jerusalén, convertida en una guarnición militar, y pronto cambió

el nombre a la ciudad por el de Aelia Capitolina. Al mismo tiempo, cambió la denominación de Judea o Israel por Palestina.

¡En ese momento apareció Palestina por primera vez! ¡Era el siglo II d. C.!

¿De dónde se obtuvo el vocablo? Fue otra ofensa romana. Palestina se escribía en latín Phalistina

y hacía referencia a los filisteos, que la Biblia menciona desde Josué

hasta David. Significa “pueblo del mar”. Habían llegado desde Creta,

probablemente tras la implosión de la civilización minoica, y se

establecieron en la costa suroeste del territorio. Jamás lograron

conquistar el resto del país y terminaron integrados por completo en el

reino de David. Nunca más hubo filisteos ni grupo alguno que los

reivindicase. Se convirtieron en judíos. Quizás Einstein, Kafka, Marc

Chagall, Ariel Sharón, Golda Meir y muchos otros notables descienden de

antiquísimos filisteos convertidos en judíos, ¿quién lo puede saber?

La palabra Phalistina, además, no tuvo suerte.

A ese territorio –que adquirió relevancia extraordinaria por la Biblia,

base del cristianismo y luego del Corán– los judíos lo siguieron

llamando Eretz Israel (tierra de Israel) y los cristianos Tierra Santa, y después los árabes lo bautizaron Siria Meridional.

Los cristianos fundaron el efímero reino latino de Jerusalén en la

primera Cruzada, y durante el Imperio Otomano se convirtió en una

provincia irrelevante: el vilayato de Jerusalén. El país perdió brillo,

se despobló y secó. Viajeros del siglo XIX como Pierre Loti y Mark Twain

testimonian en sus escritos que atravesaban largas distancias sin ver

un solo hombre.

Los nacionalismos judío y árabe nacieron casi al mismo tiempo.

El judío a fines del siglo XIX y el árabe a principios de XX. Este

último floreció en Siria, a cargo de pensadores y activistas cristianos

que recibieron influencias europeas. Los sirios acusaron a los

sionistas, es decir, a los nacionalistas judíos, ¡de haber inventado la

palabra Palestina para quedarse con Siria Meridional! En

realidad, ese nombre había resucitado como una palabra neutra frente al

desmoronamiento del Imperio Turco.

El alma judía añoraba año tras año, siglo tras siglo, milenio tras

milenio, la reconstrucción de Eretz Israel con intenso fervor, parecido

al que, mucho antes, había florecido junto a los nostálgicos ríos de

Babilonia. Nunca dejaron de repetir: “¡El año que viene en Jerusalén!”. A

fines del siglo XIX empezaron a llegar oleadas de inmigrantes que se

aplicaron a edificar el país con caminos, kibutzim, escuelas, institutos

técnicos y científicos, forestación obsesiva, universidades, teatros,

naranjales, una orquesta filarmónica, aparatos administrativos. En 1870

fundaron en Mikvé Israel la primera escuela agrícola de la región.

Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Palestina fue desprendida

de Siria y quedó en manos del conquistador británico por mandato de la

Liga de Naciones. Quienes nacían en esa tierra eran palestinos, fuesen judíos o árabes. Antes de la independencia, que volvió a recuperar la palabra Israel, los judíos se llamaban a sí mismos palestinos. Y hablaban de “volver a Palestina”. El actual Jerusalem Post se llamaba Palestine Post y la Filarmónica de Israel se llamada Filarmónica de Palestina. ¡Pero eran entidades judías! Los antisemitas de Europa, toda América y Africa del norte les gritaban: “¡Judíos, váyanse a Palestina!”. Palestina era reconocida como el hogar de los judíos incluso por quienes los odiaban.

Los árabes tardaron en tomar conciencia de su propia identidad nacional.

Al principio, hasta saludaron como beneficiosa la presencia del

sionismo, como lo atestigua el encuentro entre Jaim Weizman, presidente

de la Organización Sionista Mundial, y el rey Feisal de Irak. Pero Gran

Bretaña, advertida de la compulsión judía por su emancipación, cortó dos

tercios de la Palestina que le habían adjudicado e inventó el reino de

Transjordania, donde instaló al hachemita Abdulá, hijo del jerife de La

Meca. Cometió el delito de quitar derechos a los judíos, que reclamaban

parte de ese territorio, y lo convirtió en el primer espacio Judenrein

(limpio de judíos) antes del nazismo, porque no permitía que allí se

instalase judío alguno. Tenebroso antedecente, desde luego. Pronto Gran

Bretaña advirtió que sus aliados en la zona eran los árabes, no los

judíos, y creó la Liga Árabe en 1945, para mantener su poder colonial.

Olvidó que estaba allí para favorecer la construcción de un Hogar

Nacional para el pueblo judío, el único que de forma permanente y con

grandes sacrificios exigía la reconstrucción del país que le había dado

su gloria. Es cierto que algunos judíos preferían que esa misión la

cumpliese el Mesías y otros se volcaron a la causa de la revolución

comunista, pero el núcleo central se agrupó en torno al sionismo,

palabra que significaba –simple y elocuentemente– el renacimiento

nacional y social del pueblo que más agravios, persecuciones y matanzas

había sufrido en dos mil años.

Después de la Segunda Guerra Mundial arreció la demanda emancipadora

judía. La potencia colonial llevó el caso a las Naciones Unidas para

provocar su condena. El tiro le salió al revés: las Naciones Unidas

votaron el fin del Mandato Británico y la partición de Palestina en dos

Estados, uno judío y otro árabe (no establecía que alguno se llamase Palestina,

sino que eran parte de Palestina). Los judíos celebraron la resolución,

pero los países árabes en conjunto decidieron violarla sin escrúpulos y

barrer “todos los judíos al mar”, como lo atestiguan documentos de la

época. El secretario general de la Liga Árabe amenazó con efectuar

matanzas que dejarían en ridículo las de Gengis Khan. La guerra, por lo

tanto, se presentaba como un hecho inminente. Y apuntaba a un nuevo genocidio, pocos años después del Holocausto.

No había pudor en seguir asesinando judíos. Ni siquiera los que

rechazaban semejante conducta propusieron una condena rotunda y eficaz.

El flamante Estado de Israel (nombre que adoptó, basado en la expresión hebrea Eretz Israel) no tenía armas –¿quién las vendería a un cadáver?– y debió enfrentar a siete ejércitos enemigos con las uñas y los dientes. Fue una lucha desesperada.

¡Los israelíes no contaban con un solo tanque ni un solo avión! La

mayor parte de su armamento fue robado o arrancado a los británicos.

Numerosos combatientes eran espectros que acababan de arribar, luego de

sobrevivir en los campos de exterminio nazis. O triunfaban o morían. Fue

la guerra en que cayó la mayor cantidad de judíos. En algunos lugares

recurrieron a estrategemas para impulsar la rendición o la huida de sus

enemigos, en otros atacaron sin clemencia. Sabían qué les esperaba en

caso de ser vencidos. Los árabes estaban fragmentados entre quienes

defendían sus tierras y quienes habían invadido y luchaban sin

convicción. Al cabo de varios meses, con treguas que eran quebradas por

alguno de los bandos, se llegó al armisticio y el trazado de fronteras

arbitrarias.

Como consecuencia de esa guerra desigual –iniciada por los árabes–, aparecieron los refugiados. Refugiados árabes y refugiados judíos.

Estos últimos eran los ochocientos mil judíos expulsados de casi todos

los países árabes en venganza por la derrota. Los recibió Israel, pese a

sus dificultades iniciales, y los integró a la vida normal, pese a que

en ese tiempo y durante varios años debió sufrir un interminable bloqueo

y mantener un estricto racionamiento. Los seiscientos mil refugiados

árabes, en cambio, fueron encerrados por sus hermanos en

campamentos, donde se los aisló y sometió a la pedagogía del odio y el

desquite. Transjordania usurpó Cisjordania y Jerusalén Este, medida que

justificaba su cambio de nombre; a partir de 1949, en efecto, se empezó a

llamar Jordania (ambos lados del río Jordán); Egipto se quedó

con la Franja de Gaza. La ocupación árabe de esos territorios duró 19

años. En esas casi dos décadas, ¡jamás se pensó ni reclamó crear un

Estado árabe palestino independiente compuesto por Cisjordania,

Jerusalén Oriental y Gaza! Ningún presidente, rey o emir árabe o

musulmán visitó Jerusalén Oriental, convertida en un vilorrio sucio e

irrelevante. No se permitía que los judíos fuesen a rezar al Muro de los

Lamentos.

Sólo después de la Guerra de los Seis Días

(conflagración que se produjo por la insistente provocacion árabe), se

produjo la ocupación israelí de esos territorios y otros más (toda la

Península del Sinaí, los Altos del Golán y trocitos de Transjordania). Entonces la historia pegó un brinco.

El pequeño espacio que se disputan árabes y judíos se encuentra ubicado en un conflictivo lugar.

Las crónicas más viejas documentan pulseadas entre Egipto al sur y

Mesopotamia al norte. Luego vinieron las sangrientas conquistas asirias,

babilonias, persas, griegas, romanas, árabes, cristianas, turcas e

inglesas, hasta llegar al día de hoy, en que se eterniza la

confrontación entre pueblos arraigados a esa tierra que, para respaldar

sus derechos, se basan en sus propias narrativas.

Un chiste judío propone que los antiguos israelitas marcharon de

Egipto a Canaán por la tartamudez de Moisés. Dios le ordenó: “Lleva mi

pueblo a la Tierra Prometida, la tierra que mana leche y miel; llévalo a

Canadá”, y Moisés repitió a sus columnas con gran esfuerzo: “¡Vamos a

Can… can… na… án!”. Y allí los encajó.

El vocablo Palestina no existía. No es mencionado ni una vez en la Biblia ni en ningún otro documento de la antigüedad.

Los israelitas consiguieron unificar a las diversas tribus y pueblos que habitaban entre el río Jordán y el Mediterráneo. David, mil años antes de la era cristiana –había nacido en la aldea de Belén (Beth-léjem,

en hebreo, “casa del pan”)–, convirtió en su capital el vecino y

estratégico caserío jebuseo, ubicado a pocos kilómetros al norte; le

impuso el nombre de Jerusalén (en hebreo, “ciudad de la paz”). Su hijo Salomón construyó allí el Templo.

Después se produjo una escisión entre los habitantes del norte y el sur

del pequeño país. El norte se llamó Reino de Israel y el sur, Reino de

Judá. Los asirios conquistaron y destruyeron el reino del norte. Siglos

después los babilonios hicieron lo mismo con el del sur. Unas siete

décadas más tarde el emperador Ciro, de Persia, auspició el regreso a

Jerusalén de los exiliados de Judá, quienes ya habían empezado a

cantarle salmos de exquisita inspiración:

Si me olvidara de ti, oh Jerusalén,/ mi diestra se paralice/ y mi lengua se pegue al paladar.Luego de la breve conquista helénica, los macabeos recuperaron la independencia de Eretz Israel

(Tierra de Israel), que duró hasta la conquista romana. Los emperadores

Vespasiano y Tito tuvieron que poner el pecho para frenar las

sublevaciones judías y arrasaron Jerusalén, el Templo y varias

fortalezas. Pero la resurrección de Judea era un problema que no

lograban impedir. No olvidemos que un agravio adicional a Jesús –herido

con infinita crueldad y aparentemente derrotado– fue instalar sobre la

cruz una sigla elocuente: INRI (Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos). ¡Vaya rey!, se burlaron los romanos mientras disputaban sus despojos.

¿Y Palestina?

Todavía nada, inexistente.

Un siglo y medio después de Cristo se produjo otra importante

sublevación. Jerusalén estaba en ruinas, el templo arrasado, las

fortalezas de Herodion y Masada hechas añicos. Un guerrero llamado Bar Kojbá

reinició la lucha, enloqueció a varias legiones romanas y consiguió una

relativa independencia. Los romanos tuvieron que mandar la

desproporcionada cifra de ochenta mil hombres, al mando del famoso

general Julio Severo. Cuando consiguieron penetrar en la última

fortaleza de Bar Kojba, tras un prolongado sitio, lo encontraron muerto,

pero enrollado por una serpiente. El oficial romano exclamó: “Si no lo

hubiese matado un dios, ningún hombre lo habría conseguido”. Adriano era

el emperador de turno. En su libro Memorias de Adriano,

Marguerite Yourcenar dedica muchas páginas a ese levantamiento. El

emperador lucubró cómo poner fin a las reivindicaciones de los judíos

por su querida Judea y su venerada Jerusalén. Primero les prohibió

visitar Jerusalén, convertida en una guarnición militar, y pronto cambió

el nombre a la ciudad por el de Aelia Capitolina. Al mismo tiempo, cambió la denominación de Judea o Israel por Palestina.

¡En ese momento apareció Palestina por primera vez! ¡Era el siglo II d. C.!

¿De dónde se obtuvo el vocablo? Fue otra ofensa romana. Palestina se escribía en latín Phalistina

y hacía referencia a los filisteos, que la Biblia menciona desde Josué

hasta David. Significa “pueblo del mar”. Habían llegado desde Creta,

probablemente tras la implosión de la civilización minoica, y se

establecieron en la costa suroeste del territorio. Jamás lograron

conquistar el resto del país y terminaron integrados por completo en el

reino de David. Nunca más hubo filisteos ni grupo alguno que los

reivindicase. Se convirtieron en judíos. Quizás Einstein, Kafka, Marc

Chagall, Ariel Sharón, Golda Meir y muchos otros notables descienden de

antiquísimos filisteos convertidos en judíos, ¿quién lo puede saber?

La palabra Phalistina, además, no tuvo suerte.

A ese territorio –que adquirió relevancia extraordinaria por la Biblia,

base del cristianismo y luego del Corán– los judíos lo siguieron

llamando Eretz Israel (tierra de Israel) y los cristianos Tierra Santa, y después los árabes lo bautizaron Siria Meridional.

Los cristianos fundaron el efímero reino latino de Jerusalén en la

primera Cruzada, y durante el Imperio Otomano se convirtió en una

provincia irrelevante: el vilayato de Jerusalén. El país perdió brillo,

se despobló y secó. Viajeros del siglo XIX como Pierre Loti y Mark Twain

testimonian en sus escritos que atravesaban largas distancias sin ver

un solo hombre.

Los nacionalismos judío y árabe nacieron casi al mismo tiempo.

El judío a fines del siglo XIX y el árabe a principios de XX. Este

último floreció en Siria, a cargo de pensadores y activistas cristianos

que recibieron influencias europeas. Los sirios acusaron a los

sionistas, es decir, a los nacionalistas judíos, ¡de haber inventado la

palabra Palestina para quedarse con Siria Meridional! En

realidad, ese nombre había resucitado como una palabra neutra frente al

desmoronamiento del Imperio Turco.

***

La presencia judía en Tierra Santa fue una constante asombrosa.El alma judía añoraba año tras año, siglo tras siglo, milenio tras

milenio, la reconstrucción de Eretz Israel con intenso fervor, parecido

al que, mucho antes, había florecido junto a los nostálgicos ríos de

Babilonia. Nunca dejaron de repetir: “¡El año que viene en Jerusalén!”. A

fines del siglo XIX empezaron a llegar oleadas de inmigrantes que se

aplicaron a edificar el país con caminos, kibutzim, escuelas, institutos

técnicos y científicos, forestación obsesiva, universidades, teatros,

naranjales, una orquesta filarmónica, aparatos administrativos. En 1870

fundaron en Mikvé Israel la primera escuela agrícola de la región.

Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Palestina fue desprendida

de Siria y quedó en manos del conquistador británico por mandato de la

Liga de Naciones. Quienes nacían en esa tierra eran palestinos, fuesen judíos o árabes. Antes de la independencia, que volvió a recuperar la palabra Israel, los judíos se llamaban a sí mismos palestinos. Y hablaban de “volver a Palestina”. El actual Jerusalem Post se llamaba Palestine Post y la Filarmónica de Israel se llamada Filarmónica de Palestina. ¡Pero eran entidades judías! Los antisemitas de Europa, toda América y Africa del norte les gritaban: “¡Judíos, váyanse a Palestina!”. Palestina era reconocida como el hogar de los judíos incluso por quienes los odiaban.

Los árabes tardaron en tomar conciencia de su propia identidad nacional.

Al principio, hasta saludaron como beneficiosa la presencia del

sionismo, como lo atestigua el encuentro entre Jaim Weizman, presidente

de la Organización Sionista Mundial, y el rey Feisal de Irak. Pero Gran

Bretaña, advertida de la compulsión judía por su emancipación, cortó dos

tercios de la Palestina que le habían adjudicado e inventó el reino de

Transjordania, donde instaló al hachemita Abdulá, hijo del jerife de La

Meca. Cometió el delito de quitar derechos a los judíos, que reclamaban

parte de ese territorio, y lo convirtió en el primer espacio Judenrein

(limpio de judíos) antes del nazismo, porque no permitía que allí se

instalase judío alguno. Tenebroso antedecente, desde luego. Pronto Gran

Bretaña advirtió que sus aliados en la zona eran los árabes, no los

judíos, y creó la Liga Árabe en 1945, para mantener su poder colonial.

Olvidó que estaba allí para favorecer la construcción de un Hogar

Nacional para el pueblo judío, el único que de forma permanente y con

grandes sacrificios exigía la reconstrucción del país que le había dado

su gloria. Es cierto que algunos judíos preferían que esa misión la

cumpliese el Mesías y otros se volcaron a la causa de la revolución

comunista, pero el núcleo central se agrupó en torno al sionismo,

palabra que significaba –simple y elocuentemente– el renacimiento

nacional y social del pueblo que más agravios, persecuciones y matanzas

había sufrido en dos mil años.

Después de la Segunda Guerra Mundial arreció la demanda emancipadora

judía. La potencia colonial llevó el caso a las Naciones Unidas para

provocar su condena. El tiro le salió al revés: las Naciones Unidas

votaron el fin del Mandato Británico y la partición de Palestina en dos

Estados, uno judío y otro árabe (no establecía que alguno se llamase Palestina,

sino que eran parte de Palestina). Los judíos celebraron la resolución,

pero los países árabes en conjunto decidieron violarla sin escrúpulos y

barrer “todos los judíos al mar”, como lo atestiguan documentos de la

época. El secretario general de la Liga Árabe amenazó con efectuar

matanzas que dejarían en ridículo las de Gengis Khan. La guerra, por lo

tanto, se presentaba como un hecho inminente. Y apuntaba a un nuevo genocidio, pocos años después del Holocausto.

No había pudor en seguir asesinando judíos. Ni siquiera los que

rechazaban semejante conducta propusieron una condena rotunda y eficaz.

El flamante Estado de Israel (nombre que adoptó, basado en la expresión hebrea Eretz Israel) no tenía armas –¿quién las vendería a un cadáver?– y debió enfrentar a siete ejércitos enemigos con las uñas y los dientes. Fue una lucha desesperada.

¡Los israelíes no contaban con un solo tanque ni un solo avión! La

mayor parte de su armamento fue robado o arrancado a los británicos.

Numerosos combatientes eran espectros que acababan de arribar, luego de

sobrevivir en los campos de exterminio nazis. O triunfaban o morían. Fue

la guerra en que cayó la mayor cantidad de judíos. En algunos lugares

recurrieron a estrategemas para impulsar la rendición o la huida de sus

enemigos, en otros atacaron sin clemencia. Sabían qué les esperaba en

caso de ser vencidos. Los árabes estaban fragmentados entre quienes

defendían sus tierras y quienes habían invadido y luchaban sin

convicción. Al cabo de varios meses, con treguas que eran quebradas por

alguno de los bandos, se llegó al armisticio y el trazado de fronteras

arbitrarias.

Como consecuencia de esa guerra desigual –iniciada por los árabes–, aparecieron los refugiados. Refugiados árabes y refugiados judíos.

Estos últimos eran los ochocientos mil judíos expulsados de casi todos

los países árabes en venganza por la derrota. Los recibió Israel, pese a

sus dificultades iniciales, y los integró a la vida normal, pese a que

en ese tiempo y durante varios años debió sufrir un interminable bloqueo

y mantener un estricto racionamiento. Los seiscientos mil refugiados

árabes, en cambio, fueron encerrados por sus hermanos en

campamentos, donde se los aisló y sometió a la pedagogía del odio y el

desquite. Transjordania usurpó Cisjordania y Jerusalén Este, medida que

justificaba su cambio de nombre; a partir de 1949, en efecto, se empezó a

llamar Jordania (ambos lados del río Jordán); Egipto se quedó

con la Franja de Gaza. La ocupación árabe de esos territorios duró 19

años. En esas casi dos décadas, ¡jamás se pensó ni reclamó crear un

Estado árabe palestino independiente compuesto por Cisjordania,

Jerusalén Oriental y Gaza! Ningún presidente, rey o emir árabe o

musulmán visitó Jerusalén Oriental, convertida en un vilorrio sucio e

irrelevante. No se permitía que los judíos fuesen a rezar al Muro de los

Lamentos.

Sólo después de la Guerra de los Seis Días

(conflagración que se produjo por la insistente provocacion árabe), se

produjo la ocupación israelí de esos territorios y otros más (toda la

Península del Sinaí, los Altos del Golán y trocitos de Transjordania). Entonces la historia pegó un brinco.

No hay comentarios:

Publicar un comentario