Plaga de Justiniano

La plaga de Justiniano fue una pandemia que afectó al Imperio romano de Oriente o Imperio bizantino, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África desde los años 541- 543. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Se supone que la causa de la plaga fue la peste bubónica,1

y las investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma

plaga bubónica relacionada con las infecciones actuales o de la época

medieval.2

La pandemia fue recurrente en torno a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750,

causando un gran impacto en la historia de Europa. La plaga reapareció

en muchas ocasiones en la cuenca mediterránea durante todas las

generaciones que se fueron sucediendo hasta alrededor del año 750. Las

oleadas de la plaga tuvieron un efecto importante en el curso de la

historia europea. Historiadores modernos le dieron su nombre, en

referencia al emperador Justiniano I,

que regía entonces el Imperio bizantino. El impacto sociocultural de la

plaga en el periodo de Justiniano ha sido comparado al de la muerte negra. Según algunos historiadores del siglo VI,

la plaga epidémica tuvo un impacto a nivel mundial, atacando Asia,

África y Europa. Los estudios tradicionales señalan el inicio del

contagio, y su penetración en Europa, en el este de África, aunque

recientes estudios genéticos señalan que el reservorio originario de la

cepa pudo estar en China.1

y las investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma

plaga bubónica relacionada con las infecciones actuales o de la época

medieval.2

La pandemia fue recurrente en torno a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750,

causando un gran impacto en la historia de Europa. La plaga reapareció

en muchas ocasiones en la cuenca mediterránea durante todas las

generaciones que se fueron sucediendo hasta alrededor del año 750. Las

oleadas de la plaga tuvieron un efecto importante en el curso de la

historia europea. Historiadores modernos le dieron su nombre, en

referencia al emperador Justiniano I,

que regía entonces el Imperio bizantino. El impacto sociocultural de la

plaga en el periodo de Justiniano ha sido comparado al de la muerte negra. Según algunos historiadores del siglo VI,

la plaga epidémica tuvo un impacto a nivel mundial, atacando Asia,

África y Europa. Los estudios tradicionales señalan el inicio del

contagio, y su penetración en Europa, en el este de África, aunque

recientes estudios genéticos señalan que el reservorio originario de la

cepa pudo estar en China.1

Índice

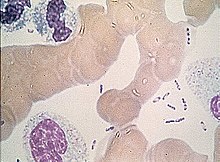

Características de la enfermedad

En la bibliografía, la causa más aceptada de la pandemia es la peste bubónica, que posteriormente también causaría la pandemia llamada «peste negra»en el siglo XIV, aunque un estudio genómico reciente (2011) ha señalado

que los agentes patógenos de estas dos enfermedades son diferentes.3 No obstante, podemos señalar que ambas enfermedades serían variantes de peste bubónica pero provenientes de cepas diferentes.4 5

No obstante esta epidemia fue causada por la bacteria Yersinia pestis. Estos estudios para identificar el vector causante de la enfermedad comenzaron en 1998 cuando un grupo de biólogos liderados por Michel Drancourt, Oliver Dutour y Didier Raoult

empezaron a trabajar conjuntamente con arqueólogos e historiadores.

Estos investigadores extrajeron el ADN de cadáveres encontrados en

Marsella desde 1590 a 1720,

proveniente de la pulpa dentaria. Estos estudios llegaron a la

conclusión de que estos individuos sufrieron una enfermedad provocada

por Yersinia pestis. Posteriormente, estas investigaciones se

hicieron con cadáveres del siglo VI, encontrados en Alemania llegando a

la misma conclusión.6

La plaga es causada por la bacteria que se conoce como Yersinia pestis, anteriormente conocida como Pasteurella pestis.

Normalmente esta enfermedad es transmitida de roedores a humanos,

siendo el vehículo transmisor por excelencia la rata negra o Rattus rattus.

La rata negra es un transmisor de la peste bubónica, debido a su

cercanía a los hábitats del ser humano. Normalmente la plaga se

transmite de las ratas a los humanos y algunas veces entre humanos.

Dependiendo del vector de contagio tendremos una variante de peste

bubónica u otra. Las pulgas suelen infectar a las ratas y otros

roedores. El estómago de la pulga es infectado por la bacteria Yersinia pestis.

En general la bacteria suele tardar unos catorce días en bloquear el

estómago de su huésped. La enfermedad se produce porque al tener el

estómago bloqueado la pulga no puede alimentarse y, por lo tanto, debe

morder varias veces a su huésped, regurgitando finalmente el contenido

de su estómago en su torrente sanguíneo. En general, todos los mamíferos

pueden contraer la enfermedad, siendo los hombres, los gatos y algunos

roedores más susceptibles de contraerla, mientras otros, como los

perros, son más resistentes.7

Esta plaga parece ser que es la primera epidemia atestiguada en la historia de peste bubónica.

Posiblemente hubo brotes anteriores, pero no han dejado documentos

escritos de su existencia. Este primer brote de peste bubónica afectaría

a varias partes de Europa, África y Asia desde el año 541 al 750 d. C.

Posteriormente desaparecería de Europa hasta el siglo XIV, fecha en la

que se propagarían los fenómenos epidemiológicos que se conocen como «peste negra». Esta segunda oleada de peste bubónica afectaría Europa hasta el año 1720 fecha en la que se registra el último brote de peste en la ciudad de Marsella.

La última gran pandemia de peste bubónica se data a mediados del siglo

XIX y se desarrolló hasta 1893-1923, expandiéndose desde China e India al resto del mundo.8

Yersinia pestis, la bacteria que causó la enfermedad.

en el estómago de la pulga alcanza condiciones óptimas a una

temperatura por debajo de 27,5 ºC. Esta temperatura sería la que se

daría en el este y centro de África después del cambio climático del año

535-536. Con esta temperatura la bacteria libera una enzima que provoca

una rápida expansión en el estómago de la pulga. La reducción de la luz

solar debido a los cambios climáticos provocaría que muchas zonas de

África estuvieran dentro de este intervalo de temperatura. Este fenómeno

provocaría una rápida expansión de la epidemia. Las temperaturas más

frescas favorecerían, por lo tanto, la propagación de la enfermedad.9

Origen

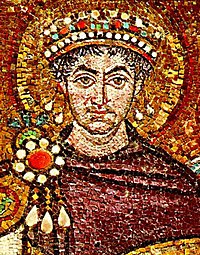

Mosaico representando a Justiniano, Emperador de Bizancio, durante cuyo mandato se desencadenó la plaga que lleva su nombre.

Las enclaves comerciales del este de África son los lugares más aceptados como origen de la epidemia.

Según las fuentes disponibles, la epidemia surgió en algún lugar del este de África y desde allí se traslado al Alto Egipto y al Mediterráneo. Uno de los posibles orígenes de la epidemia pudo ser Rhapta, en Tanzania, que es descrita como un importante enclave comercial por el geógrafo griego Claudio Ptolomeo y por el Periplo por la Mar Eritrea.

Estas fuentes nos señalan que era un próspero centro comercial que se

dedicaba al comercio de marfil, conchas de tortugas y cuernos de

rinocerontes. La ciudad estaba cerca de un río, no muy lejos del mar.

Esta plaza comercial estaba dominada por los comerciantes árabes del Yemen.

Los mercaderes árabes se casaban con las mujeres locales e importaban a

la zona grano, vino, productos de hierro y vidrio. Rhapta era uno de

los enclaves comerciales situados más al sur de África. No obstante,

otros puertos importantes eran Opone, que es la actual ciudad de Ras Hafun, Essina y Toniki en Somalia.

Opone estaba estratégicamente situada en una isla conectada a las

costa por una barrera arenosa y tendría cientos de habitantes. Esta

ciudad fue abandonada durante el siglo VI. Los últimos restos cerámicos

de Opone se sitúan a principios del siglo VI. Hasta esta fecha fue un

centro importante donde pasaban las rutas comerciales del Mediterráneo,

la India y África.11

Los puertos de Essina, Toniki y Raphta no han podido ser detectados

arqueológicamente, lo que parece indicar, que al igual que Opone, estos

puertos debieron desaparecer en el siglo VI. El siglo VI debió de ser un

periodo dramático en la historia del Este de África, ya que muchos

enclaves comerciales clave desaparecieron. Este periodo catastrófico se

puede relacionar con el periodo de declive demográfico que se vive en

Europa durante este mismo siglo, a consecuencia de la plaga de

Justiniano. Además el Este de África es un reservorio natural de los

animales que difunden la peste bubónica.

El yacimiento de Unguja ukuu en Zánzibar

ha mostrado evidencias de que zonas tan alejadas de África tenían

contactos con el Imperio romano, ya que se ha encontrado cerámica romana

proveniente del norte de África que se ha datado por radio carbono en

la segunda mitad del siglo VI. También se han hallado huesos de Rattus

rattus y otros roedores, que los habitantes de ese lugar utilizaban como

alimento. Todo esto provocaba que se den las condiciones adecuadas para

que se propague la epidemia.12

Hoy en día se reconocen como lugares endémicos de la peste bubónica la zona del Himalaya,

el centro y este de África y las estepas asiáticas. La epidemia del

siglo VI parece haberse originado en África y no en Asia. No encontramos

testimonios de peste bubónica en Asia hasta el siglo VII. China se infectaría por la epidemia pero cien años después y posiblemente sería desde las regiones de Persia.

Persia se infectaría por su contacto con el Imperio bizantino. Por otro

lado no hay evidencias de peste bubónica en las estepas asiáticas hasta

bien entrada la Edad Media.13

Por otro lado fuentes primarias como Evagrio Escolástico señalan que la epidemia provenía de África, más en concreto de Etiopía o Aethiopea.14

Siguiendo estas teorías las primeras zonas afectadas de esta pandemia serían las zonas de Etiopía y el Yemen, alrededor del año 540.15

David Keys

señala que la propagación de la epidemia, en esta época está

relacionada con los cambios climáticos sucedidos durante los años 535 -

536 d. C. Estos cambios se centrarían en la disminución de la luz solar

que entraría en la tierra debido al oscurecimiento del sol. Para el

autor, las consecuencias de este fenómeno provocarían un auténtico caos

que se traduciría en hambre, epidemias, migraciones e inestabilidad

política de muchas regiones. Sería un fenómeno mundial que afectaría a

África, Europa, Asía, Mesoamérica

y Sudamérica. En cuanto a la epidemia los cambios climáticos

provocarían excesivas lluvias seguidas de sequías que provocarían la

expansión de los vectores que propagaban la epidemia. En el este de

África hay gran cantidad de especies que pueden propagar la epidemia

como ratones o gerbilinos.

Los gérbilinos tienen un carácter muy territorial y se pueden desplazar

varios kilómetros para habitar otros lugares. Estos gérbidos pudieron

ir infectando a otros roedores y así extender la enfermedad. Estos

roedores pudieron contagiar la enfermedad a la rata negra o Rattus

rattus que es uno de los principales vectores de la epidemia.16

En Europa una de las primeras fuentes que parecen hablar de este cambio climático es el historiador Procopio de Cesarea que señala que durante estos años el Sol estaba como apagado, sin luz y que provocó gran terror en mucha gente.17

Este cambio climático favorecería la expansión de los vectores de la

epidemia como pueden ser las pulgas o los roedores y su desplazamiento a

diversos lugares del mundo. El cambio climático, según Keys, pudo ser

provocado por una gran erupción volcánica u otro factor que provocase

una gran explosión que liberase millones de toneladas de polvo a la atmósfera. Keys centra sus pruebas en la dendrocronología, estudiando los anillos de los árboles de lugares como Escandinavia y Europa occidental, observando que se produce una reducción de su grosor desde el año 536 al 542, no recuperándose su tamaño hasta el año 550. Estas perturbaciones explicarían los anomalías climáticas que se observan en algunos lugares como Britania del año 535 al 555.

La epidemia en el Imperio bizantino o Imperio romano de Oriente

La epidemia se extendió desde el año 541por todas las partes del Imperio bizantino. Destacan las descripciones

que realizaron varios autores contemporáneos sobre como la enfermedad

afectó a la capital del Imperio, Constantinopla. La primera ciudad afectada fue el puerto de Pelusium,

que era un centro comercial por el cual entraban las mercancías

provenientes de Egipto y África. Esta ciudad es la zona de entrada

natural al Mediterráneo, siendo utilizada por muchos invasores a lo

largo de la historia. Los barcos solían llegar a Pelusium mediante un

canal creado por el emperador Trajano varias siglos antes. Después de devastar Pelusium, siguiendo los canales comerciales habituales, la epidemía se desplazó a Alejandría. Desde Alejandría, posiblemente debido a la Anona o distribución de trigo, la enfermedad llegó a Constantinopla y Antioquía.18 19

El historiador y eclesiástico, Juan de Éfeso

nos señala como la gente fue afectada por una enfermedad que consistía

en la aparición de bubones, ojos sanguinolentos, fiebre y pústulas. Las

personas solían morir en dos o tres días, rápidamente después de un

largo periodo de confusión mental.Juan de Efeso intenta señalar, sobre

todo, la rapidez del contagio, siendo en los centros públicos como

iglesias y mercados donde había más víctimas. No obstante, este

historiador señala que algunas personas conseguían recobrarse aunque

solían morir por infecciones posteriores. El origen para el historiador

está claro,era un castigo de Dios a la humanidad por sus pecados y su

misión era informar a las generaciones posteriores de los posibles

castigos que Dios tenía preparados para la humanidad. Nos informa del

primer brote de peste de este ciclo ocurrido en Bizancio ocurrido entre el año 541 al 543.20

Juan de Éfeso destaca, en su descripción, cómo la peste dejó asoladas

y sin habitantes diversas partes del Imperio, atacando por igual a

ricos y pobres, y dejando villas, pueblos y ciudades sin habitantes. El

principal problema en la capital, según el autor, eran los cuerpos sin

enterrar de las personas que se morían en las calles, en las iglesias,

en los porches y en las esquinas. El autor señala varías cifras sobre la

cantidad de muertos diarios: 5000, 7000, 12 000, es decir, al final de

la epidemia habría alrededor de unas 300 000 bajas. Si bien las cifras

son discutidas por diversos autores, esta gran mortandad paralizó la

ciudad y su abastecimiento. El historiador bizantino Procopio de Cesarea

registró que, en su clímax, la peste llegó a matar hasta 10 000

personas diariamente en la ciudad, aunque esta cantidad no se puede

comprobar.21

Las respuestas de las autoridades imperiales ante estos hechos fueron

las siguientes: por un lado realizaron un recuento de muertos y por

otro lado organizaron cementerios especiales para enterrar a las

víctimas. Juan señala cómo había diversos barcos que se dedicaban a

sacar los cuerpos de la ciudad y colocarlos en lugares especiales

escogidos para ello. Al principio las medidas de desalojo de cadáveres

consistieron en llenar los barcos de cadáveres y lanzarlos al mar.

Después, el emperador Justiniano decidió disponer grandes fosas comunes

para depositar los cadáveres al otro lado del mar en las afueras de la

ciudad, en el norte, al otro lado del Cuerno de Oro. El encargado de realizar esta tarea fue el Referendarii Teodoro,

uno de los cargos civiles más importantes de la ciudad. Justiniano dio a

Teodoro grandes cantidades de dinero e instrucciones precisas para

realizar esta tarea. Teodoro gastó grandes cantidades de dinero para

contratar a personas que cavaran estas grandes fosas y trajeran los

cadáveres.

Según nos narra Procopio en su Historia Secreta el primer

brote de la epidemía provocó una serie de conspiraciones políticas. En

este primer brote fue afectado el emperador Justiniano, lo que provocó

una serie de conspiraciones y movimientos políticos en cuanto a la

sucesión. Este problema se solucionó debido a que Justiniano se recobró

de la enfermedad.22

Expansión y ciclos epidémicos

La reconquista de Justiniano devolvió al Imperio el control del Mediterráneo pero también propició la rápida expansión de la epidemia.

que es una especie que suele habitar en los lugares próximos a la

actividad humana como pueden ser granjas, almacenes, mercados, puertos,

barcos y cualquier tipo de ciudad o villa. En algunas ocasiones se suele

denominar a esta especie como Rata de los barcos o rata de las casas.

En condiciones ambientales óptimas, un par de ratas negras puede tener

al año, gran cantidad de descendientes. Es una especie muy agresiva, muy

adaptativa y cuya dieta es muy amplia, pudiendo comer insectos, carne,

huesos y frutas. Las ratas serían transportadas por los barcos y con

ellas viajaría la enfermedad.23

La epidemia se trasladó del este de África hacía al Imperio bizantino

debido al comercio. El marfil era un objeto de lujo muy demandado por

las altas clases bizantinas. Con este producto se realizaban tablas para

escribir, juguetes, relicarios y otras obras de arte. Durante el siglo

VI los elefantes del mar Rojo y Eritrea estaban prácticamente extintos debidos a su masiva explotación los siglos anteriores, pero en Kenia y Tanzania

todavía había abundantes elefantes y, por lo tanto, eran la fuente

básica para las cantidades de marfil que el Imperio bizantino

solicitaba. El Imperio bizantino importaba como media unas cincuenta

toneladas de marfil cada año del este de África, que suponía la muerte

de cinco mil elefantes.24

La pandemia continuó con brotes locales y esporádicos hasta aproximadamente el año 750.

La enfermedad se expandió a Persia después de infectar al Imperio

bizantino debido a las campañas militares entre ambos imperios.25

La peste bubónica es una enfermedad que se transmite entre los

humanos a partir de varios ciclos o brotes epidémicos a lo largo del

tiempo. El escritor de la iglesia Evagrio Escolástico vivió durante

cuatro de esos grandes brotes que se repetían cada 8 o 10 años. En su

obra nos relata como en el transcurso del primer brote de peste

bubónica, durante el año 541 al 543, fue afectado por la enfermedad

cuando era un escolar y como en los ciclos posteriores fue perdiendo a

su mujer, a sus hijos y a toda su familia. Escribió este relato a los 58

años en la ciudad de Antioquía.26

Durante unos doscientos o doscientos diez años esta variante de la

peste bubónica afectó a varias partes del mundo y no es hasta el año 750

cuando se registran los últimos brotes de peste desapareciendo hasta el

siglo XIV.

Primer brote

El primer brote aparecería en torno al 540 - 541 y duraría hasta el547 - 548, dependiendo de las cronologías que se utilicen para datar la

epidemia en las islas británicas. El primer brote siempre es el más extenso y mortífero y por lo tanto afectaría a Etiopía, el norte de África, Europa oriental y occidental, el Imperio persa, el Imperio bizantino y el Yemen.

Las primeras zonas afectadas serían Etiopía y Yemen alrededor del año

540 y después afectaría al Imperio bizantino y Persa del 541 al 543, por

último llegaría a Europa Occidental a partir del año 543 - 544.27

Segundo brote

Según el abogado y escritor Agatías desde el año 558 - 561se produciría un nuevo brote. Este brote sería especialmente grave

durante la primavera del año 558 en Constantinopla muriendo muchas

personas.28

Otros

Evagrio nos informa de la presencia de la epidemía de peste bubónica en el año 594 en Antioquía.29 Según la fuente, Los milagros de San Demetrio,la ciudad de Tesalónica, al igual que otras partes del Imperio

bizantino, fueron devastadas por una epidemia entre los años 597 d. C.

aunque se desconoce la naturaleza de esta enfermedad. La ciudad de

Tesalónica fue especialmente afectada debido a que en ese momento estaba

siendo asediada por una horda de ávaros.30

Consecuencias

Económicas y demográficas

El Imperio bizantino se encontraba en guerra con los vándalos en la región de Cartago, con los ostrogodos en la península italiana y con el Imperio sasánida. Además se habían realizado grandes esfuerzos económicos para la construcción de grandes iglesias como la iglesia de Santa Sofía.La peste tuvo efectos catastróficos sobre la economía, al disminuir los

ingresos por impuestos, paralizó las actividades comerciales y devastó

grandes asentamientos y núcleos urbanos dedicados a la agricultura que

eran vitales para el desarrollo del Imperio causando graves conflictos.

No hay que olvidar, que la Rata negra, uno de los principales vectores

propagadores de la epidemia se siente atraído por los cultivos de los

campos o por los almácenes dónde se guardan las cosechas.31

Juan de Efeso describe como afectó al medio rural y urbano la

epidemia, debido a que señala como los campos se quedaron abandonados al

igual que el ganado, es decir el medio rural quedó muy afectado.32

Otra ejemplo de esta devastación en el mundo rural serían las

evidencias sobre las plagas de langostas que se expanden por el

mediterráneo en este periodo.33 Estas invasiones fueron frecuentes desde el 570 al 670 en la Europa Occidental y en el Próximo oriente. En el 576 una plaga de langostas atacó Siria e Irak. En el año 578, según nos señala el cronista Gregorio de Tours una plaga de langostas devastó Hispania, siendo especialmente fuerte en los alrededores de la capital Toledo.34

Gregorio señala como atacaron las vides, frutas y cualquier planta

aniquilándolo todo. El autor nos cuenta como este problema duró

alrededor de cinco años y como después la nube de langostas se expandió

por el resto de provincias del Reino visigodo.35

Las plagas de langostas son frecuentes en los territorios abandonados

de cultivo y por lo tanto estos extensos territorios abandonados puede

ser debido a la epidemia. Las langostas prefieren aquellos territorios

donde hay diversas variedades de especies vegetales y esto es frecuente

en los antiguos terrenos agrícolas si se compara con aquellos

territorios que son cultivados y mantenidos. Las especies salvajes

proliferan en los territorios abandonados lo que proporciona más

opciones de alimentación para las langostas y por lo tanto provoca que

su reproducción en estos terrenos sea más prolífica.36

Las plagas de langostas son una consecuencia de la despoblación que provocó en el medio rural la plaga de Justiniano.

pueblos y villas debieron de quedar sin población. Juan de Efeso y

Evagrio parecen coincidir en sus relatos al señalar este fenómeno.37 38

Se han señalado numerosos asentamientos que pudieron quedarse sin

habitantes o verse especialmente dañados en cuanto a su demografía

durante estos ciclos epidemiológicos como pueden ser Anamur, Anavarza, Canbazli, Corcycus y Dag Pazari en el sur de Turquía; El Bara, Sinhar, Deir Sim´an, Serjilla y Kfer en el norte de Siria y Dougga, Sbeitla, Thuburbo Majus y el norte de Cartago

en el norte de África. Esta despoblación afectó a los núcleos rurales y

urbanos. Los estudios demográficos de Dougga han señalado que esta

ciudad pierde el 70% por ciento de su población durante los años 550-600 y Cartago pierde el 50% de su población durante los años 550- 650.39

La plaga ayudó al declive de los mercados urbanos, las comunicaciones

y el gobierno urbano, que en grandes partes de Asia, la zona más rica

del Imperio bizantino, quedaron colapsadas. Las ciudades dejaron de ser

un foco de resistencia y seguridad ante las invasiones y no pudieron

controlar el territorio, como habían hecho hasta entonces.

Constantinopla, la capital del Imperio bizantino debió de tener antes de

la pandemia una población aproximada de medio millón de habitantes. En

torno al 750 el número de habitantes se reducía a unas cien mil

personas. No obstante esta reducción tan drástica se debe a varios

factores no sólo epidemiológicos sino también climáticos y bélicos.40

No debemos olvidar los problemas que originó en el comercio. La plaga

redujo la población y destruyó numerosos puertos. El comercio de marfil

del Imperio bizantino con el este de África cesó. Este hecho lo podemos

observar en la cantidad de obras de arte de marfil bizantinas que han

perdurado hasta la actualidad. Del año 400 al 540 se han conservado ciento veinte piezas pero del año 540 al 700

sólo se han conservado seis. A partir del año 540 el comercio del

marfil se detuvo y las cantidades de este material que llegaban al

Imperio eran mínimas.41 42

En general, según las estimaciones más recientes el Imperio bizantino

reduciría su tasa impositiva durante el siglo VI - VII, aproximadamente

en un tercio.43 44

El primer brote de peste provocó una mayor austeridad en la corte

bizantina, como se puede observar en el ceremonial y en el vestuario

utilizado.45

Territoriales

Las invasiones eslavas del siglo VI fueron ayudadas por las pérdidas

demográficas que sufrieron el Imperio bizantino y el este de Europa,

debido a las epidemias.

demográficas que sufrieron el Imperio bizantino y el este de Europa,

debido a las epidemias.

Esta invasión se relaciona con la perdida demográfica y debilidad que

sufrió el Imperio romano de Oriente después de largos años de epidemias y

guerras. Hacía el 568 los ávaros se habían extendido por el este de Hungría, el oeste de Rumanía, Eslovenia, Moravia, Bohemia, el este de Alemania y el oeste de Ucrania. No obstante, históricamente más importantes, hay que citar las invasiones de los pueblos eslavos,

vasallos de los pueblos ávaros y que se instalaron permanentemente el

el este de Europa. Las invasiones de estos pueblos cambiaron el panorama

político europeo.46

Las invasiones de ávaros y eslavos empezaron a ser especialmente

fuertes a partir del 541, año que coincide con el primer gran ciclo de

mortalidad de la plaga de Justiniano. La epidemía reduciría la población

del Imperio bizantino y por lo tanto, la resistencia a la invasión que

ofrecieron las zonas del este de Europa fue menor. Las invasiones

eslavas habían empezado a ser especialmente fuertes a partir del año 536. En el año 545

cuando los territorios imperiales habían salido recientemente del

primer ciclo de esta enfermedad, los eslavos lanzaron otra gran

invasión. Procopio de Cesarea, nos señala la dureza de esta campaña, en

el que los invasores recurrían al empalamiento de sus víctimas. Otra

invasión se produjo entre el año 558-559 y asoló Grecia y los alrededores de Constantinopla. En el año 560, ante la negativa del Imperio de conceder tierras a estos pueblos, estos invadieron Hungría. En el año 578 los ávaros comienzan el asedio de Sirmio

una de las ciudades bizantinas más importantes del este de Europa ya

que controlaba las rutas de comunicación entre las partes occidentales y

orientales del Imperio. Tras dos años de un largo asedio, la ciudad fue

conquistada. En el año 586, estos pueblos, saqueaban las zonas de Grecia y asediaron Tesalónica, considerada la segunda ciudad más importante del Imperio. Según nos cuenta la fuente, Los Milagros de San Demetrio,

la ciudad de Tesalónica estaba en una situación delicada debido a que

había sido diezmada por una epidemia, pero se salvó del ataque debido a

la intervención sobrenatural del patrono de la ciudad, San Demetrio.47

Los pueblos ávaros y eslavos se aliaron a otro pueblo bárbaro procedente de Germania, los lombardos. Estos pueblos procedían de la actual República Checa y Eslovaquia y acabaron invadiendo los territorios imperiales del norte de Italia y la Toscana.48

La reducción de la base impositiva del imperio bizantino provocó que

fuera susceptible al ataque de los pueblos bárbaros como los ávaros, ya

que hasta ese momento el Imperio había podido pagarles dinero a cambio

de su retirada.Podemos señalar que los largos años de epidemias, ataques

bárbaros y guerras debilitaron los efectivos militares y financieros

tanto del Imperio Persa como el Imperio bizantino y los hicieron

susceptibles a las rápida conquista del ejército árabe que se produciría

en el siglo VII. El Imperio bizantino perdió territorios en la península balcánica,

fuente imprescindible de recursos humanos para el ejército. Tras estás

perdidas el Imperio bizantino sólo fue capaz de reclutar un ejército de

30 000 o 40 000 hombres cuyo mando estaba repartido entre varios

generales.49

Sociales

Las sucesivas brotes de epidemia crearon un clima de inestabilidadsocial que culminó con una serie de revoluciones. Un ejemplo es la

revolución de Flavio Nicéforo Focas Augusto contra el emperador Mauricio durante el 602

en el Imperio bizantino. La revuelta contra la familia imperial empezó,

como otras revueltas del Imperio, en el hipódromo, encabezada por la

facción de los «verdes». El reinado de Focas se caracterizó por la

represión, la inestabilidad social y las revueltas.50

Historia de las investigaciones

Los primeros estudios contemporáneos sobre esta epidemia se remontan al siglo XIX, en concreto a los estudios del alemán Valentín Seibel, que en 1857 realizó un estudio de las fuentes griegas y latinas sobre esta enfermedad. En 1880, el alemán Alfred von Kremer realizó este mismo estudio, pero centrándose en las fuentes árabes.51A partir de los años sesenta se produce un periodo de desarrollo en

las investigaciones sobre la plaga de justiano. Una obra clásica es la

realizada en 1969 por Jacques Le Goff y Jean-Noël Biraben relacionados con la escuela de los annales.52

Se puede decir que el principal problema de las investigaciones es

que el área geográfica que hay que cubrir es amplia y culturalmente muy

rica y, por lo tanto, hay pocos investigadores con los conocimientos

suficientes para poder leer todas las fuentes primarias de los lugares

en los que afectó la epidemia. En 1989, el investigador Jean Durliat

mostró todos estos problemas. El historiador investigó, además de las

fuentes narrativas, la historía del arte, la arqueología, la epigrafía,

la paleografía y numismática. No obstante, llegó a la conclusión de que

el efecto real de la epidemía no fue tan catastrófico como se había

pensado tradicionalmente.53

Personajes célebres afectados por la epidemia

Justiniano I. Emperador bizantino afectado en el brote que asoló Constantinopla y el Imperio bizantino durante el 541 - 542. Sobrevivió.Evagrio Escolástico.

Historiador de la Iglesia, fue afectado cuando era un escolar, durante

el primer brote de la epidemia. Sus familiares fueron muriendo en los

posteriores brotes de la epidemia. Sobrevivió.

Pelagio II. Papa. Muerto durante un brote de esta epidemia en el 590.

Véase también

Referencias

Notas

«The first appeared in the 6th century during the reign of the

Byzantine emperor Justinian, reaching his capital, Constantinople, on

grain ships from Egypt. The Justinian Plague, as historians call it, is

thought to have killed perhaps half the population of Europe and to have

enabled the Arab takeover of Byzantine provinces in the Near East and

Africa.»

- Little, Lester K (2007). Plague and the end of the antiquity: The Pandemic of 541-750. Cambridge University Press. p. 17. ISBN 0-521-84639-0.

Bibliografía

- Chronicle of Pseudo - Dionysius of Tell Mahre, Part III. Traductor: W. Wittakowski. Liverpool University Press, 1996. ISBN 978-0-85323-760-0

- Evagrio Escolástico. Histoire ecclésiastique. París: Editions du Cerf, 2011. ISBN 978-2-204-09701-7

- Gregorio de Tours. History of the Franks. Traductor: L. Thorpe. Penguin. Londres. 1974. ISBN 0-14-044295-2.

- Kavanaugh. D.C. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Vol.20.1971.

- Keys, Davis. Catastrophe: An Investigation into the Origins of Modern Civilization. Ballantine Books.New york. 2000. ISBN 0-345-40876-4.

- Lester K. Little, ed., Plague and the End of Antiquity: The Pandemic of 541-750, Cambridge, 2007. ISBN 0-521-84639-0

- McNeill, William H., Plagues and Peoples Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., New York, NY, 1976, ISBN 0-385-12122-9.

- Orent, Wendy. Plague, The Mysterious Past and Terrifying Future of the World's Most Dangerous Disease, Simon & Schuster, Inc., New York, NY, 2004, ISBN 0-7432-3685-8.

- Procopio de Cesarea. History of the Wars, translated by H.B. Dewing. Harvard University Press, 1935. ISBN 0-674-99191-5, 9780674991910

- Rosen, William. Justinian's Flea: Plague, Empire, and the Birth of Europe, Viking Adult, 2007. ISBN 978-0-670-03855-8.

Michaela; Seifert, Lisa; Hänsch, Stephanie; Wagner, David M.; Birdsell,

Dawn; Paríse, Katy L.; Wiechmann, Ingrid; Grupe, Gisela et al. (2013).

"Yersinia pestis DNA from Skeletal Remains from the 6th Century AD

Reveals Insights into Justinianic Plague". In Besansky, Nora J. PLoS

Pathogens 9 (5): e1003349. doi:10.1371/journal.ppat.1003349. PMC

3642051. PMID 23658525.

Kirsten; Stevens, Philip; Nieselt, Kay; Poinar, Hendrik N.; Dewitte,

Sharon N.; Krause, Johannes (28 November 2012). "Yersinia pestis: New

Evidence for an Old Infection". In Gilbert, M. Thomas P. PLoS ONE 7

(11): e49803. doi:10.1371/journal.pone.0049803. PMC 3509097. PMID 23209603.

No hay comentarios:

Publicar un comentario